Table des matières

Introduction : Quand l’eau refuse obstinément de mouiller

Imaginez une goutte de pluie glissant sur une feuille de lotus, roulant doucement sans jamais la tremper. Ce spectacle naturel, reproduit aujourd’hui grâce à l’innovation scientifique, révolutionne notre manière de concevoir les matériaux du quotidien. Des vêtements intelligents aux équipements de pointe, en passant par la construction, l’électronique et même la médecine, les surfaces hydrophobes bouleversent les normes traditionnelles. Mais quels sont les secrets de ces surfaces si particulières, comment sont-elles fabriquées, et comment impactent-elles différents secteurs de notre vie ? Cet article explore en détail ce phénomène fascinant, ses applications concrètes, ses avantages, ses limites et son avenir prometteur.

Qu’est-ce qu’une surface hydrophobe ?

Définition simple

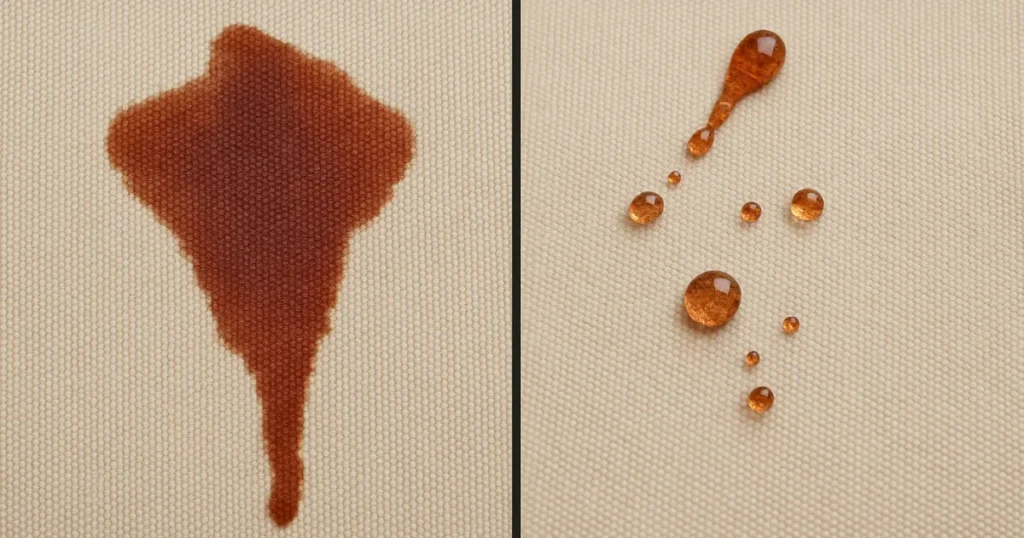

Une surface hydrophobe est une surface qui repousse l’eau, empêchant les molécules d’eau de s’y adhérer ou de s’étaler. Scientifiquement, cela se mesure par l’angle de contact formé par une goutte d’eau sur la surface : si cet angle dépasse 90°, la surface est hydrophobe. Lorsque l’angle atteint ou dépasse 150°, on parle de superhydrophobie, un état où l’eau glisse presque sans friction, emportant saletés et poussières avec elle.

- Exemple visuel : Sur une surface hydrophobe, une goutte d’eau ressemble à une perle sphérique plutôt qu’à une flaque aplatie.

- Exemple naturel emblématique : La feuille de lotus, grâce à ses microstructures et à une couche cireuse, illustre parfaitement cet effet, souvent appelé « effet lotus ».

Les deux types de surfaces hydrophobes

Les surfaces hydrophobes se divisent en deux grandes catégories :

- Hydrophobie naturelle : Présente dans la nature chez certaines plantes comme le lotus, le roseau ou le nasturtium, et chez des animaux tels que le gerris (insecte marcheur sur l’eau), les papillons (ailes hydrofuges), les oiseaux (plumes imperméables comme celles du canard) ou encore le scarabée du désert (carapace collectant la rosée tout en restant sèche).

- Hydrophobie artificielle : Créée par l’homme à l’aide de techniques avancées, souvent inspirées de la nature (bio-inspiration), utilisant des traitements chimiques ou des structures microscopiques complexes.

Comment fonctionnent les surfaces hydrophobes ?

Le principe de la tension superficielle

La tension superficielle est la force qui maintient les molécules d’eau liées entre elles, leur donnant une forme sphérique pour minimiser leur surface exposée. Sur une surface hydrophobe, cette tension est maximisée : l’eau « préfère » rester groupée en goutte plutôt que s’étaler ou adhérer au matériau. Cela explique pourquoi l’eau perle et roule au lieu de mouiller.

La structure microscopique des surfaces

Le secret des surfaces hydrophobes ne réside pas seulement dans leur composition chimique, mais aussi dans leur texture à l’échelle microscopique. Ces surfaces présentent des motifs complexes — bosses, rainures, piliers ou aiguilles nanométriques — qui réduisent la surface de contact avec l’eau. Par exemple :

- La feuille de lotus possède des micro-bumps recouverts de cire, emprisonnant de l’air et empêchant l’eau de pénétrer.

- Les surfaces artificielles imitent cela avec des nanostructures créées par gravure ou dépôt de matériaux.

Double action : chimie et physique

- Chimie : Des composés comme les silicones ou les fluoropolymères repoussent naturellement l’eau.

- Physique : Les microstructures amplifient cet effet en minimisant les points d’ancrage de l’eau.

Processus de création de surfaces hydrophobes

Les surfaces hydrophobes artificielles sont fabriquées grâce à des techniques variées, adaptées aux matériaux et aux applications visées :

1) Gravure par plasma

- Utilise un gaz ionisé (plasma) pour sculpter des motifs nanométriques sur une surface.

- Exemple : Gravure sur du verre ou des métaux pour des applications durables comme les pare-brises.

2) Nanorevêtements à base de silice

- Application de particules de silice chimiquement modifiées pour créer une barrière hydrophobe.

- Souvent utilisé sur les textiles ou les écrans de smartphones.

3) Polymères hydrophobes

- Des matériaux comme le polytétrafluoroéthylène (PTFE, connu sous le nom de Teflon) ou les silicones sont appliqués en couches minces.

- Exemple : Revêtements pour ustensiles de cuisine ou vêtements imperméables.

4) Dépôt chimique en phase vapeur (CVD)

- Permet de déposer des films hydrophobes uniformes sur des surfaces complexes, comme des circuits électroniques.

5) Gravure laser

- Crée des structures permanentes dans le matériau lui-même, offrant une durabilité exceptionnelle.

- Utilisé pour les panneaux solaires ou les implants médicaux.

Note : La durabilité varie selon la méthode. Les sprays chimiques s’usent plus vite (quelques mois), tandis que la gravure laser peut durer des années.

Applications concrètes des surfaces hydrophobes

Dans l’industrie textile

- Vêtements intelligents : Vestes de pluie, parapluies ultra-légers et chaussures outdoor qui repoussent eau et boue.

- Exemple : Les marques comme Gore-Tex intègrent des propriétés hydrophobes pour le confort en randonnée.

- Uniformes professionnels : Anti-taches pour les militaires ou les travailleurs exposés aux intempéries.

- Équipements de camping : Tentes et sacs à dos imperméables, restant secs même sous des averses prolongées.

Dans la technologie

- Écrans tactiles : Smartphones avec revêtements hydrophobes et oléophobes (repoussant aussi les huiles), réduisant les traces de doigts.

- Exemple : Certains modèles haut de gamme comme l’iPhone utilisent ces technologies.

- Électronique : Circuits protégés contre l’humidité, prolongeant leur durée de vie.

- Drones : Capables de voler sous la pluie sans risque de court-circuit.

Dans l’automobile et le bâtiment

- Pare-brises : Revêtements hydrophobes améliorant la visibilité en repoussant l’eau sans essuie-glaces constants.

- Exemple : Produits comme Rain-X ou traitements OEM sur les voitures premium.

- Peintures autonettoyantes : Façades de bâtiments restant propres grâce à la pluie qui emporte la saleté.

- Panneaux solaires : Revêtements augmentant l’efficacité énergétique en empêchant l’accumulation de poussière.

- Chiffre clé : Une étude montre que la saleté peut réduire l’efficacité des panneaux solaires jusqu’à 25 %, rendant ces revêtements précieux.

Dans la médecine

- Instruments chirurgicaux : Repoussent les fluides biologiques, réduisant les risques de contamination.

- Implants : Surfaces hydrophobes limitant les infections ou les adhésions bactériennes.

- Textiles médicaux : Blouses et draps hydrofuges pour une hygiène accrue.

Autres secteurs

- Aéronautique : Revêtements antigivre pour les ailes d’avion.

- Marine : Coques de bateaux résistant à l’encrassement biologique, réduisant la consommation de carburant.

- Conservation : Protection des œuvres d’art contre l’humidité.

Les avantages et limites des surfaces hydrophobes

Avantages

- Protection durable : Résistance à l’eau, à la corrosion et aux taches, prolongeant la vie des matériaux.

- Effet autonettoyant : L’eau roulante emporte la saleté, réduisant l’usage de détergents et d’eau pour le nettoyage.

- Efficacité énergétique : Panneaux solaires ou bâtiments nécessitant moins d’entretien.

- Confort : Textiles restant secs et légers, même sous la pluie.

Limites

- Coût élevé : Les techniques comme la nanostructuration ou la gravure laser sont onéreuses, bien que rentables à long terme.

- Usure : Les revêtements appliqués (sprays, nanocoatings) s’érodent sous l’abrasion ou les frottements.

- Impact environnemental : Certains composés fluorés (PFC) sont polluants, bien que des alternatives écologiques émergent.

- Entretien : Certains traitements nécessitent des réapplications périodiques.

Quiz interactif : Testez vos connaissances sur les surfaces hydrophobes

1) Quel est l’angle de contact minimum pour définir une surface comme hydrophobe ?

- a) 30°

- b) 60°

- c) 90°

- d) 120°

2) Quel insecte utilise des propriétés hydrophobes pour marcher sur l’eau ?

- a) La cigale

- b) Le gerris

- c) La luciole

- d) Le papillon

3) Quel secteur bénéficie des surfaces hydrophobes pour améliorer ses rendements énergétiques ?

- a) Agriculture

- b) Automobile

- c) Énergie solaire

- d) Sport

Réponses du quiz

c) 90°

b) Le gerris

c) Énergie solaire

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les meilleures surfaces hydrophobes naturelles ?

Feuille de lotus : Combine microstructures et cire pour un effet superhydrophobe.

Ailes de papillons : Restent sèches et légères grâce à des nanostructures.

Carapace du scarabée du désert : Collecte l’eau tout en repoussant l’excès.

Plumes de canard : Hydrofuges grâce à des huiles naturelles et une structure fine.

Peut-on rendre n’importe quelle surface hydrophobe ?

Oui, presque tous les matériaux (verre, métal, tissu, plastique) peuvent être rendus hydrophobes avec les bonnes techniques, mais la durabilité et l’efficacité dépendent du substrat et du traitement.

Combien de temps dure l’effet hydrophobe ?

Sprays chimiques : Quelques mois, renouvelables après usure ou lavage.

Revêtements nanostructurés : Plusieurs années, surtout avec des méthodes comme la gravure laser.

Facteurs : Exposition au frottement, UV ou produits chimiques.

Les surfaces hydrophobes sont-elles écologiques ?

Problème : Les fluorocarbures (PFC) traditionnels sont nocifs pour l’environnement.

Solutions : Développement de coatings à base de silice, de polymères biodégradables ou de matériaux naturels, réduisant l’empreinte écologique.

Bénéfice indirect : Réduction de la consommation d’eau et de détergents grâce à l’autonettoyage.

Repoussent-elles aussi les huiles ?

Certaines surfaces sont amphiphobes (hydrophobes et oléophobes), repoussant eau et huiles. Cela est utile pour les écrans tactiles ou les surfaces exposées à des graisses.

Résumé des points clés

- Définition : Les surfaces hydrophobes repoussent l’eau avec un angle de contact supérieur à 90°, atteignant la superhydrophobie au-delà de 150°.

- Types : Naturelles (lotus, gerris, plumes) ou artificielles (fabriquées par gravure, coatings, etc.).

- Fonctionnement : Basé sur la tension superficielle et des microstructures réduisant l’adhérence de l’eau.

- Fabrication : Gravure par plasma, nanorevêtements, polymères ou dépôts avancés.

- Applications : Textiles (vêtements secs), technologie (écrans protégés), automobile (pare-brises), bâtiment (paints autonettoyants), médecine (instruments stériles).

- Avantages : Protection, autonettoyage, durabilité, efficacité énergétique.

- Limites : Coût, usure, impact environnemental (réduit par les innovations).

- Avenir : Solutions plus écologiques, durables et polyvalentes grâce à la recherche.

Conclusion : L’avenir radieux des surfaces hydrophobes

Les surfaces hydrophobes sont bien plus qu’une curiosité scientifique : elles transforment nos vies en offrant des solutions durables, efficaces et souvent écologiques. De la bio-inspiration (imiter la nature) à la nanotechnologie, elles ouvrent la voie à des produits plus résistants, moins énergivores et plus respectueux de l’environnement. Les recherches actuelles visent à les rendre plus abordables, durables et multifonctionnelles — par exemple, en combinant hydrophobie avec des propriétés antimicrobiennes ou auto-réparantes. Cette révolution invisible promet un avenir où les matériaux défient les éléments avec une efficacité sans précédent.